Bereits vor Jahren wurde viel über die Frage diskutiert, ob das Personal während der Arbeit gefilmt werden darf. Damals sorgte ein Discounter für Aufregung, als bekannt wurde, dass der seine Mitarbeiter mehr als 2 Jahre lang mit Kameras überwachte. Oberhalb der Kasse, vor Türen und Fenstern, selbst im Pausenraum wurden Mini-Kameras angebracht. Datenschützer liefen Sturm angesichts dieser Erkenntnisse. Welche rechtlichen Aspekte sollten Unternehmer also beachten, wenn Videoüberwachung im Betrieb zum Einsatz kommen soll?

Gründe für Videoüberwachung

Videoüberwachung findet zunehmend im öffentlichen Bereich, aber auch bei privaten Unternehmen Anwendung. Betriebe setzen auf die Kontrolle per Video. Das kann verschiedene Gründe haben: die Angst vor Einbrüchen und Diebstahl, als Mittel der Zutrittskontrolle oder um generelle Betriebssicherheit zu gewährleisten. Doch auch die viel diskutierte (Leistungs-)Überwachung der eigenen Angestellten kann ein Grund sein – aber das ist, wie im Fall des Discounters das Problem.

Wie ist die Videoüberwachung zu bewerten?

Big Brother is watching you: Bei Videoüberwachung denkt man zunächst an die Sicherheitstechnik und eine „offene Videoüberwachung“. Gemeint sind Videokameras in öffentlich zugänglichen Räumen wie Bankfilialen, Tankstellen und Kaufhäusern. Potentielle Täter sollen sich unsicher und beobachtet fühlen und dazu bewegt werden, ihre Straftat nicht zu begehen.

Aber: Durch die verstärkte Videoüberwachung am Arbeitsplatz wird auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Personen eingegriffen, deren Aufnahmen aufgezeichnet, übertragen oder ausgewertet werden. Betroffen sind ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht am eigenen Bild. Bei Mitarbeitern erzeugen Kameras dann einen „Überwachungsdruck“, dem sie sich nicht entziehen können.

Wesentlicher gesetzlicher Ansatzpunkt für die rechtliche Bewertung von Videoüberwachung ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Insbesondere § 6b BDSG gilt sowohl für öffentliche wie auch private Stellen. Dieser Paragraph wird der Wahrnehmung des informationellen Selbstbestimmungsrechts durch einen angemessenen Interessensausgleich gerecht. Dargestellt werden diejenigen Interessen, die eine Videoüberwachung unter Umständen rechtfertigen können, sofern keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen Betroffener überwiegen.

Das sollten Arbeitgeber beachten - ist die Kameraüberwachung verhältnismäßig?

Die immer schützenswerten Interessen der Arbeitnehmer und die des Arbeitgebers müssen abgewägt werden. Dazu zwei Fallbeispiele, die diesen Prozess der Gegenüberstellung verdeutlichen:

1. Fall: Offene Videoüberwachung zur Prävention

Anwendbar ist § 6b BDSG nur dann, wenn es sich um einen öffentlich zugänglichen Bereich handelt, wie zum Beispiel Verkaufsräume. Die Kontrolle von Kunden steht dann zumeist im Mittelpunkt. Technisch unvermeidlich ist hierbei, dass auch Mitarbeiter in den Überwachungsbereich gelangen.

Die Aufklärung von Straftaten hat regelmäßig Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Wenn mit Videokameras also Diebstahl und Bankraub verhindert werden sollen, ist das zulässig. Begründet wird dies häufig damit, dass die Wahrscheinlichkeit von Straftaten zu einem geschäftstypischen Risiko gehört und damit die Arbeitgeberinteressen vor denen der Arbeitnehmer stehen.

2. Fall: Verdeckte Überwachung von Arbeitnehmern

Sind Arbeitnehmer von der Videoüberwachung betroffen, ist auch das betriebliche Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu nennen. Das greift genau dann, wenn der Arbeitgeber technische Einrichtungen anwendet, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.

Ob die Überwachung der Mitarbeiter zulässig ist, hängt dabei vom konkreten Verdacht einer Straftat ab, der sich räumlich als auch funktional auf eine Person eingrenzen lässt. Die Überwachung muss also auf den Bereich des Vorfalls sowie zeitlich begrenzt sein. Das bedeutet letztendlich, dass die Videoüberwachung von Mitarbeitern nur in Ausnahmefällen möglich ist. Grundsätzlich überwiegt hier das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer. Die gezielte Mitarbeiterüberwachung ohne konkreten Verdachtsfall stellt einen nicht zu rechtfertigen Eingriff in die Arbeitnehmerrechte dar.

Schild zur Videoüberwachung - Transparenz der Maßnahme ist ausschlaggebend

Nach §6 Absatz 2 BDSG besteht in jedem Fall die Pflicht zur Kenntlichmachung der Beobachtung. Diese muss für jedermann sichtbar sein und die für die Überwachung verantwortliche Stelle kennzeichnen.

Jeder muss frei entscheiden können, ob er sich in einem überwachten Bereich aufhalten will. Lässt sich der Aufenthalt nicht vermeiden, kann man zumindest sein Verhalten der Überwachungssituation anpassen. Deswegen müssen entsprechende Schilder zur Videoüberwachung (z. Bsp. gemäß Normentwurf DIN 33450) schon vor dem Betreten oder Befahren eines überwachten Bereichs erkennbar sein!

Fazit: Wie so oft, heiligt der Zweck die Mittel

Wir halten demnach fest, dass die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern dann in den Hintergrund rücken, wenn die Überwachung zur Abschreckung und Beobachtung Dritter dient. Die Bewertung, ob Videoüberwachung zulässig ist, ist daher stark vom verfolgten Zweck des Arbeitgebers abhängig. Sie müssen jedoch dafür sorgen, dass Kameras nicht zweckentfremdet werden.

Videoüberwachung sollte zudem in Absprache mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und dem Betriebsrat erfolgen. In einer Betriebsvereinbarung schaffen Sie mit konkreten Regelungen einen akzeptierten und verbindlichen Rahmen.

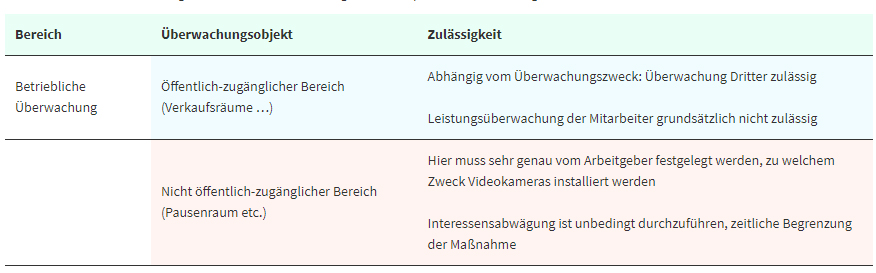

Die Übersicht über die Zulässigkeit von Videoüberwachung am Arbeitsplatz fasst die wichtigsten Erkenntnisse nochmal zusammen:

Rechtlicher Hinweis:

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der wiedergegebenen Informationen

weitere Informationsquellen:

Prof. Dr. Hoeren, Thomas (2010) Videoüberwachung und Recht. Grenzen der Überwachung im privaten und öffentlichen Raum, Stiftungsreihe 89

Recht am Bild. Rechtliche Informationen rund um das Urheber- und Fotorecht: Lidl, Aldi, Video - Überwachungskameras und ihre Geschichten