Für uns nicht immer sichtbar, aber allseits präsent - ESD. Besonders in Bereichen, in denen mit leicht entzündlichen Stoffen gearbeitet wird. Jeder noch so kleine Funke kann eine Explosion bedeuten. Kennen Sie die Gefahr und beugen Sie vor! HEIN informiert Sie, was genau ESD bedeutet und was Sie beachten sollten.

ESD - wenn der Funke überspringt

Was genau ist ESD?

ESD ist die Abkürzung für Electrostatic Discharge, zu deutsch Elektrostatische Ladung. Eine ESD ist ein Spannungsdurchschlag, der durch Potentialdifferenzen entsteht. Das sind hohe, kurze Stromschläge. Vor mehr als 2.000 Jahren entdeckten die Griechen die elektrostatische Ladung. Spätestens seit der Explosion des Luftschiffes Hindenburg ist man sich der Gefahr bewusst. 1960 eingesetzte Halbleiterbauelemente zeigen noch einmal deutlich die Gefahr bei Unachtsamkeit!

Jeder von Ihnen wurde schon mindestens einmal Zeuge einer statischen Entladung in Form von Blitzen. Auch der sogenannte “Schlag”, wenn man eine andere Person oder einen Gegenstand berührt und “der Funke überspringt”, ist jedem bekannt. Wer kennt nicht das Knistern beim Überziehen von Polyesterkleidung? Dem liegt eine Vielzahl von kleinen elektrostatischen Entladungen zugrunde, die in einem dunklen Raum mit bloßem Augen wahrnehmbar sind. Für den Menschen ist ein ESD-Impuls erst ab ca. 3.000 Volt spürbar.

Entstehung einer elektrostatischen Aufladung

Eine elektrostatische Aufladung entsteht durch Influenz oder Reibungselektrizität. Influenz bedeutet, dass eine räumliche Verschiebung elektrischer Ladungen durch Einwirkung eines elektrischen Feldes stattfindet und dadurch eine elektrostatische Aufladung entsteht. Einfach erklärt am Beispiel Blitz: Innerhalb der Wolke bilden sich zwei elektromagnetische Spannungen - im oberen Teil sammeln sich die positiv geladenen Wasserteilchen, im unteren die negativ geladenen. Das führt zu einem starken elektrischen Spannungsfeld innerhalb der Wolke sowie zwischen der Wolke und der Erde. Diese entlädt sich dann schlagartig in Form eines Kurzschluss. Das was wir davon sehen, ist der Blitz.

Durch Reibungselektrizität kommt es zu elektrostatischer Aufladung, indem isolierende Materialien aneinander gerieben werden. Ein alltägliches Beispiel hierfür ist das Laufen auf Teppichboden mit Kunststoffschuhen. Hierbei können Spannungen von bis zu 35.000 Volt entstehen. Wie stark die Spannung letztendlich ist, hängt unter anderem von Material und Luftfeuchtigkeit ab. Generell gilt, je geringer die Luftfeuchtigkeit, umso stärker die erzeugte Aufladung. Aus diesem Grund kommt es im Winter durch die trockene Heizungsluft häufiger zu elektrostatischen Aufladungen.

Was macht ESD so gefährlich?

Bei der Arbeit mit leichtentzündlichen Stoffen ist jederzeit größte Vorsicht geboten. Diese können durch den kleinsten Funken entzündet werden und es kann zu folgenschweren Explosionen kommen. Um Beschädigungen der Produkte und schwere Unfälle zu vermeiden, ist die richtige Personen- und Arbeitsplatzausstattung das A und O.

Es müssen nicht immer schwerwiegende Konsequenzen die Folge eines ESD-Impulses sein. Auch die Beschädigung bzw. Zerstörung von empfindlichen elektronischen Geräten oder Bauteilen ist eine mögliche Folge bei einer elektrostatischen Entladung.

In Bezug auf Halbleiterbauelemente verursacht bereits ein leichter ESD-Impuls einen so großen Schaden, dass dieses unbrauchbar ist es, denn immer schmaler werdende Leiterbahnstrukturen sorgen für eine höhere Anfälligkeit. Innerhalb eines Spannungsbereichs von 20 bis 500 Volt können Halbleiterbauelemente bereits beschädigt oder zerstört werden. Die Problematik hierbei ist, dass Beschädigungen und Zerstörung vom Menschen nicht ohne Weiteres wahrgenommen und mit bloßem Augen nicht erkannt werden können. Hierfür werden hochauflösende Mikroskope und langjährige Erfahrung benötigt. Ein Beispiel aus der Produktion: Leiterplatten werden nach ihrer Herstellung auf Funktionalität geprüft. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass ESD-geschädigte Leiterplatten kurzzeitig noch funktional sind und somit die Tests bestehen können. Ein Totalausfall kann erst Monate später eintreten. Steht ein Unternehmen mit seinem Namen für Produktlanglebigkeit, so könnten derartig beschädigte Leiterplatten dem Unternehmensimage schaden.

Die richtige ESD-Ausstattung

Bei der Verrichtung von Aufgaben, die das Entstehen von ESD-Impulsen hervorrufen können, gilt es dieses zu verhindern. Durch eine s.g. “weiche Entladung” können ESD-Impulse vermieden werden. Eine weiche Entladung bedeutet, dass kontinuierlich nach und nach entstandene Aufladungen abgeleitet werden. Dadurch entstehen keine Spannungsfelder, die zu einer plötzlichen ruckartigen Entladung, einem s.g. Kurzschluss, führen können. Um die beschriebene ruckartige und s.g. “harte” elektrostatische Entladung zu verhindern, sollte schützende Personenausstattung wie ableitfähige Schuhe, ein ESD-gerechter Arbeitsmantel und ein Antistatik-Armband getragen werden. Die Arbeitsplatzausstattung sollte mit einem ableitfähigen Bodensystem, ableitfähigen Werkbänken und Stühlen sowie mit ESD-fähigem Werkzeug versehen werden. Für einen effizienten Schutz vor einer harten elektrostatischen Entladung müssen alle Maßnahmen parallel angewandt werden. Die Schutzmaßnahmen leiten elektrostatische Aufladungen langsam ab.

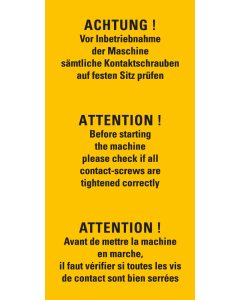

Neben der notwendigen Personen- und Arbeitsplatzausstattung spielt die richtige Kennzeichnung eine große Rolle. Mithilfe von ESD-Warn- und Hinweisschildern kann schnell ersichtlich auf die Gefahr hingewiesen werden.